充分な価格転嫁ができたと感じる社はわずか6パーセント

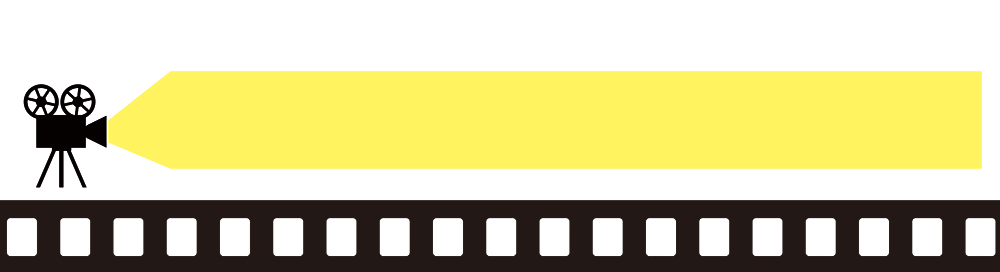

前年度から継続して、受注した同一もしくは、同枠の番組の制作費について、不当に下げられていないかの調査を2023年度も行いました。「変わらないが、要求が増えた」「特に変化はない」と回答した社が合わせて約7割という結果となっています(右図)。2023年度も僅かとはいえインフレ傾向にあり、世間一般では賃上げと価格転嫁が叫ばれている中、制作費に変化がないのは、実質的には下落状況といえるのではないでしょうか。

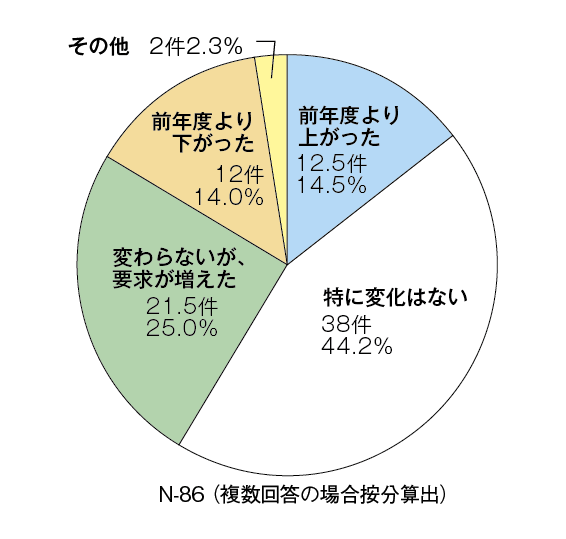

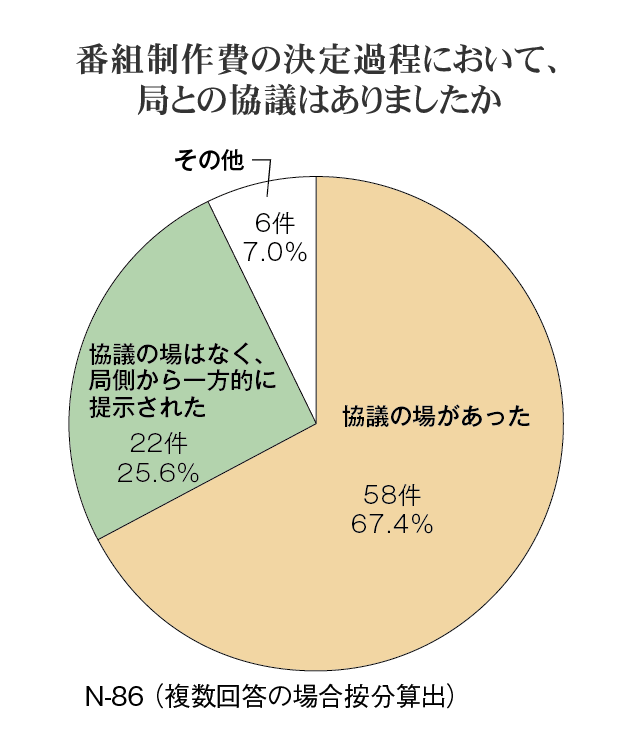

また、番組の制作費について、局との協議があったか、どのように費用が決定したかをたずねました。

番組制作費の決定過程については「協議の場があった」と答えた社が7割近くを占めた一方、「内容に関わらず制作費が決定した」との回答が約6割あり、加えて協議の場があったと回答した社のうち半数が「内容に関わらず、制作費が決定した」と回答しています。名ばかりの「協議」だったとも言えます。

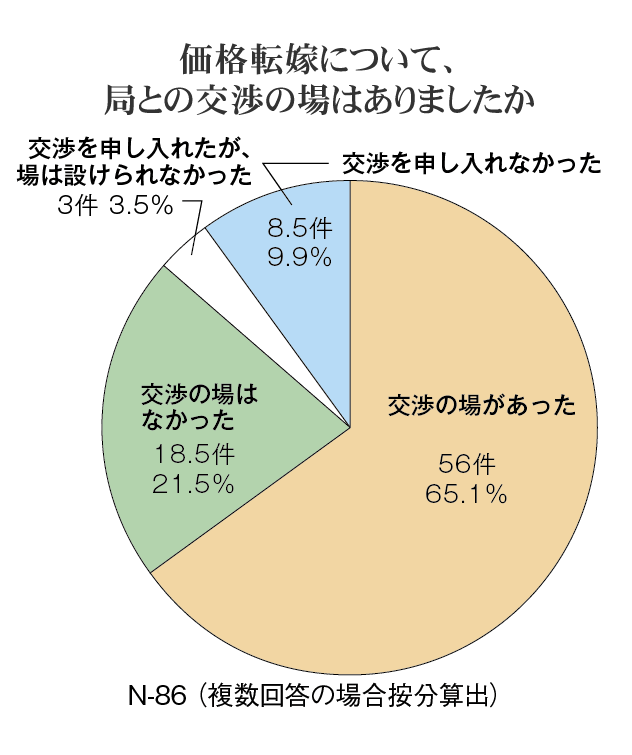

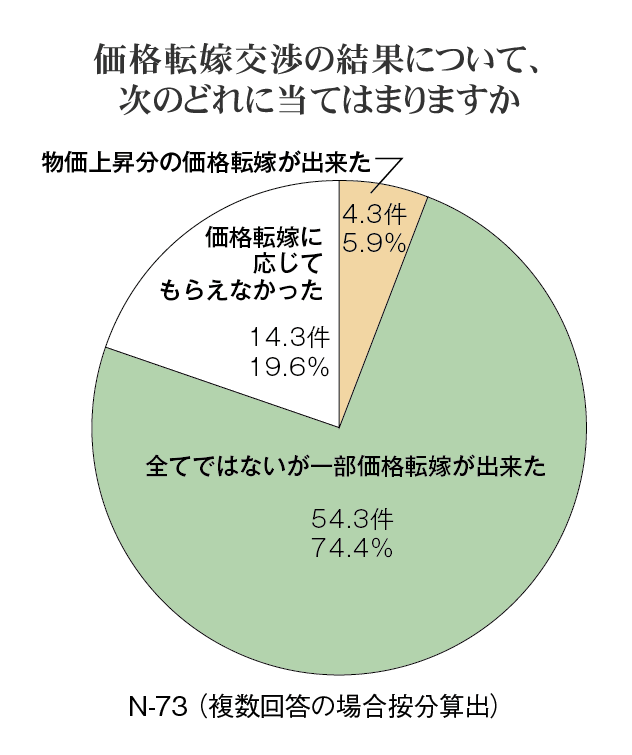

価格転嫁についての交渉と結果についてまとめたのが下のグラフです。

価格転嫁については、中小企業庁が2021年から「価格交渉調査」を行っています。調査開始の2021年には、価格転嫁の状況が相対的に良い業種として2位に名前が上がっていた「放送コンテンツ」が、昨年度調査では、下から3番目の28位にまで落ちています。また、中小企業全体のコスト転嫁率が49.7%という中で、「放送コンテンツ」の転嫁率は39.8%と1年前調査の比率よりは上昇してはいますが、他の業種と比較するとそのスピードは他業種に比べ遥かに遅れていると言っても過言ではありません。このことが、製作会社各社の経営状態の悪化につながってきていると考えられます。

(参考/中小企業庁「下請取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/dl/202409/result_01.pdf )

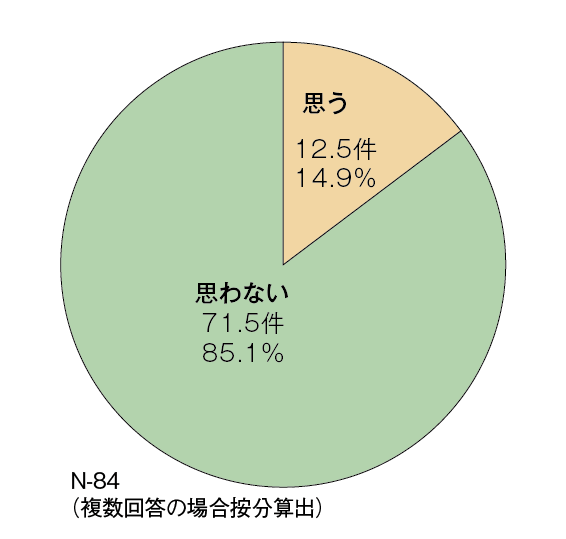

人件費と管理費は適正に支払われているとは思わない

このほか、いくつかの項目についての集計結果を掲示します。

まず、製作に関わる人件費は適正に支払われているかを聞いたところ、適正だと思わないと回答した社が8割を超える結果となりました(右グラフ)。また、制作費に関する問題点や適正ではないと思われる事例としては、「予算枠ありき」「人件費に対する考慮がない」「コンテンツに対する権利分配」など多岐にわたる切実な意見が多く寄せられています。

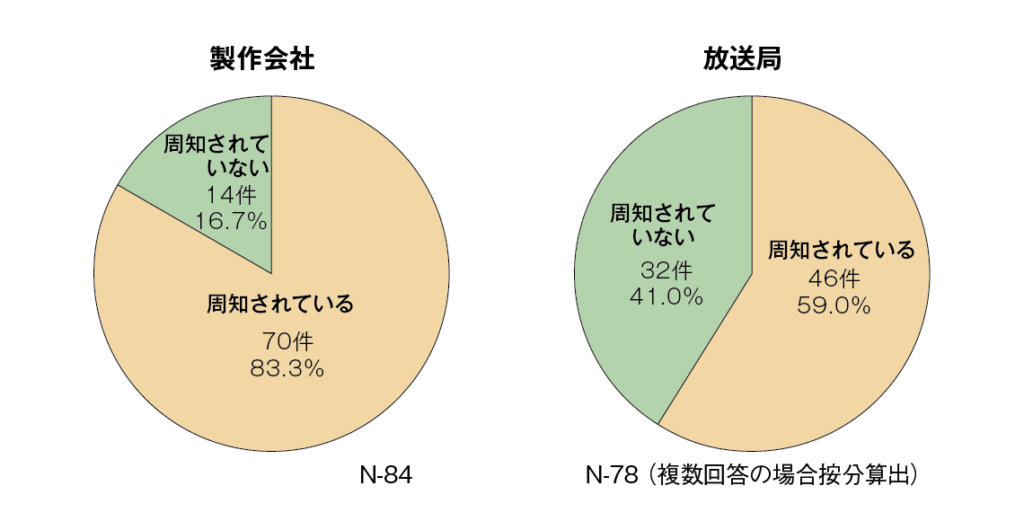

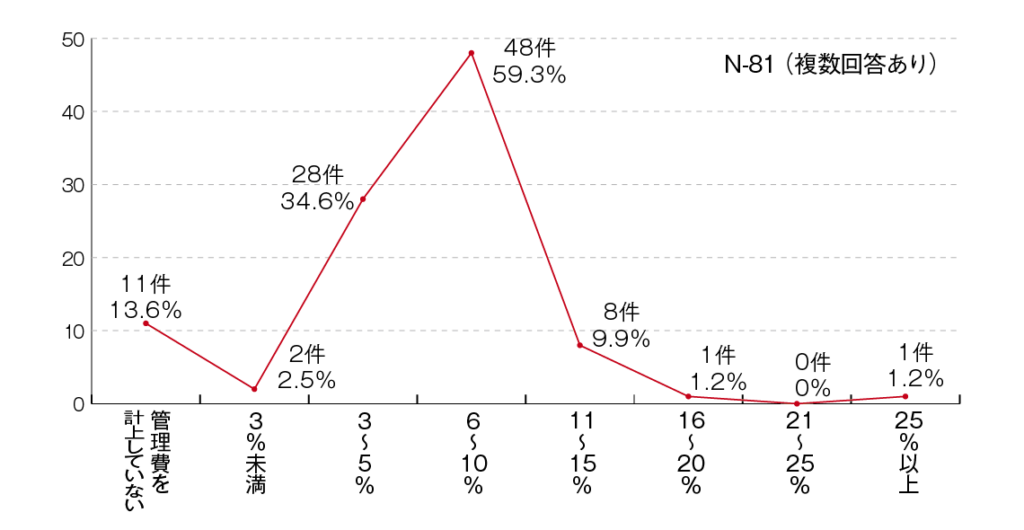

次いで管理費について、製作会社(回答社)および放送局では周知されているかを訊ねました(下記グラフ)。製作会社と比べ、放送局内では管理費が周知されていないと感じている社が多いことがわかります。続くグラフは、会員社が計上している管理費の利率を集計したものです。管理費を計上していない社が7社に1社に上ることに驚かされますが、2024年に発表された「中小企業実態基本調査」の販管費率の全体の平均値が22.2%であることを考えると、業界の中央値が10%に届いていないことは、今後の交渉により改善していくべき大事なポイントと言えるのではないでしょうか。

(参照)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001219980&cycle=7&year=20230

現場からの生の声〜これからの製作会社の立場とは

今後影響が大きくなると考えられているNHK 減波について、回答社のうち現状で42.3%が「影響がある」と答えています。具体的な事例として、「企画募集自体が一時無くなった」「例年よりも提案が通りにくくなっている」「製作しているほとんどのレギュラー番組で影響があり会社としての制作本数は大きく減少した」「受注してから放送までが長い」などがありました。

このほか、現場の問題点などいくつかの項目について継続的にアンケート調査を行っていますが、「管理費」「人材」「働き方改革」については、高い問題意識を共有していることがわかりました。

また、コンテンツの2次使用(TVer等)にあたり「配信に向けての編集や権利確認の作業を請け負っているが、作業に対する金額が見合っていない」「二次使用における利益配分を配慮して欲しい」といった声も多数寄せられており、配信の普及により実質制作コストが下がっていると感じている会員社も増えている現状があります。